नल द्वारा सेतु निर्माण के माध्यम से कुशल मन द्वारा ज्ञान को व्यवहार (आचरण) से जोडने की आवश्यकता एवं महत्त्व का वर्णन

- राधा गुप्ता

युद्धकाण्ड के अन्तर्गत अध्याय 21- 22 में वर्णित सेतु निर्माण की कथा का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है

कथा का संक्षिप्त स्वरूप

सीता को वापस लाने हेतु लंका में पहुँचने के लिए दुस्तर समुद्र को पार करना सबसे बडी बाधा थी क्योंकि समुद्र बडे बडे नाकों, मत्स्यों, सर्पों, ग्राहों, दानवों, दैत्यों तथा राक्षसों से भरा हुआ था। वानर सेना के पार होने के लिए समुद्र को पार करना अनिवार्य था। अतः हनुमान और सुग्रीव ने जब विभीषण से पूछा कि वानरों की सेना के साथ इस अक्षोभ्य समुद्र को कैसे पार किया जाए, तब विभीषण ने कहा कि राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। तदनुसार राम समुद्र तट पर कुशा बिछाकर समुद्र की उपासना करते रहे, परन्तु समुद्र प्रकट नहीं हुआ। अन्त में जड समुद्र के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए राम ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया, वैसे ही समुद्र एक देवता के रूप में प्रकट हुआ और राम से कहा कि आपकी सेना का नल नाम वानर शिल्पकला में निपुण है। वही मेरे ऊपर एक सेतु का निर्माण करे। तदनुसार नल ने अन्य वानरों की सहायते से बडे बडे पर्वतशिखरों, शिलाखंडों और वृक्षों से समुद्र को पाटकर सौ योजन लम्बा सेतु तैयार कर दिया और वानरों की विशाल सेना सेतु को बांधते बांधते समुद्र के पार पहुँच गई।

कथा की प्रतीकात्मकता

कथा पूर्णरूपेण प्रतीकात्मक है। अतः प्रतीकों को समझकर ही कथा को समझना सम्भव हो सकेगा।

1- समुद्र

मनुष्य के अपने मन को ही यहाँ समुद्र कहकर संकेतित किया गया है। चूंकि यह मन विचार, भाव, दृष्टिकोण, कर्म, आदत, दृष्टि, व्यक्तित्व तथा भाग्य के रूप में बहुत गहरा है, इसलिए इसे समुद्र कहना उचित ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्बन्ध सम्पर्क में (व्यवहार में) रहते हुए मनुष्य जिन अनेकानेक विचारों का हर समय निर्माण करता है, वे विचार केवल विचार तक सीमित नहीं रहते। विचारों से भाव निर्मित होते हैं और समस्त भाव मिलकर मनुष्य के दृष्टिकोण को बनाते हैं। दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य कर्म करता है और कर्म की बार बार आवृत्ति आदत में बदल जाती है। आदतें ही मनुष्य के भीतर एक विशिष्ट दृष्टि को निर्मित कर देती हैं और अब मनुष्य इसी दृष्टि से निर्मित व्यक्तित्व के अनुसार समस्त जगत को देखने लगता है। यह दृष्टि मनुष्य की आंखों पर लगे हुए एक रंगीन चश्मे की तरह होती है और अब मनुष्य जो भी देखता है, इसी रंगीन चश्मे के माध्यम से देखता है।

देह चेतना में रहने अर्थात् अपने आपको शरीर समझकर तदनुसार व्यवहार करने पर जब मनुष्य के विचारों में मैं , मेरा और स्वार्थ प्रविष्ट हो जाता है, तब न केवल मनुष्य के विचार ही दूषित होते हैं, अपितु दूषित विचारों के आधार पर उपर्युक्त वर्णित शृंखला क्रम में मनुष्य के भाव, दृष्टिकोण, कर्म, आदतें, दृष्टि, व्यक्तित्व तथा भाग्य आदि सभी क्रमशः दूषित हो जाते हैं। ये सभी दूषित विचार, भाव, दृष्टिकोण, कर्म, दृष्टि, व्यक्तित्व तथा भाग्य मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं, इसलिए मन रूपी समुद्र में व्याप्त इस दूषण को ही कथा में समुद्र में रहने वाले ग्राह, मकर, नाग, सर्प, दैत्य, दानव तथा राक्षस आदि कहकर इंगित किया गया है।

अनेकानेक जन्मों तक अपने आपको शरीर समझकर स्वार्थ आदि के वशीभूत होने के कारण मनुष्य के विचारों में, भावों में, कर्म तथा दृष्टि आदि में जो यह दूषण या कलुषता व्याप्त हो जाती है, उसे अब देह चेतना में रहकर नहीं मिटाया जा सकता। यह कलुषता पूर्णरूपेण केवल तभी समाप्त हो पाती है जब मनुष्य प्रयत्नपूर्वक स्वचेतना को ही रूपान्तरित कर ले अर्थात् स्वयं को शरीर न समझकर आत्मस्वरूप समझने लगे। राम के द्वारा समुद्र के कुक्षि प्रदेश को सुखा देना और वहाँ एक नूतन कूप का निर्माण कर देना इसी तथ्य को इंगित करता है जिसका विवेचन अगले लेख में किया जाएगा।

प्रस्तुत कथा में यह महत्त्वपूर्ण संकेत किया गया है कि मन रूपी समुद्र की गहराई में विद्यमान कलुषता को स्पर्श किए बिना कलुषता से मुक्त रहने का एक अन्य श्रेष्ठतम उपाय है मन रूपी समुद्र के ऊपर सेतु के निर्माण अर्थात् ज्ञान और व्यवहार का समन्वय। ज्ञान और व्यवहार मनुष्य के जीवन में दो पृथक् पृथक् किनारों की भाँति विद्यमान रहते हैं अर्थात् मनुष्य प्रयत्नपूर्वक ज्ञान का संग्रह तो करता है परन्तु उस संग्रह का विनियोग व्यवहार में नहीं करता। इसीलिए जब तक ये दोनों अलग अलग विद्यमान रहते हैं, मनुष्य का अपना ही कलुषताओं से भरा हुआ मन रूपी गहरा समुद्र बाधक स्वरूप बना रहता है। इसके विपरीत ज्ञान के एक एक व्यापार (वृत्ति) और व्यवहार को परस्पर जोड देने पर मन रूपी समुद्र में विद्यमान कलुषता विद्यमान होते हुए भी बाधकरूप नहीं रहती। उदाहरण के लिए

मन रूपी समुद्र में विद्यमान विचार की कलुषता कहती है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे अमुक अवसर पर नहीं बुलाया था, तो मैं ही उन्हें क्यों बुलाऊँ। परन्तु ज्ञान की वृत्ति कहती है कि अमुक ने भले ही नहीं बुलाया परन्तु मुझे तो बुलाना चाहिए। इस ज्ञान की वृत्ति को व्यवहार से जोड देने पर अर्थात् अमुक व्यक्ति को बुला लेने पर मन में विद्यमान अभिमान प्रेरित कलुष विचार निरर्थक हो जाते हैं और मनुष्य उस कलुषता से अछूता बना रहता है।

इसी प्रकार मन रूपी समुद्र में विद्यमान भाव की कलुषता कहती है कि अमुक व्यक्ति यदि मुझसे प्रेम से बात नहीं करता तो मैं ही क्यों करूं। ज्ञान की वृत्ति तुरन्त कहती है कि वह भले ही प्रेम से बात नहीं करता परन्तु मुझे तो प्रेम से ही बात करनी चाहिए। इस ज्ञानवृत्ति को व्यवहार में लाकर अर्थात् अमुक व्यक्ति से प्रेमपूर्वक बात करके मनुष्य न केवल अपने ही मन में पडी हुई कलुषता से अस्पृष्ट हो जाता है, अपितु उस अभिमान को कमजोर करने में भी सहायक हो जाता है जो उसे प्रेमपूर्वक बात करने से रोक रहा था।

मन रूपी समुद्र में पडी हुई दृष्टि की कलुषता कहती है कि जब अमुक व्यक्ति ने मेरी सहयता नहीं की थी, तो अब मैं ही उसकी सहायता क्यों करूं। ज्ञानवृत्ति कहती है कि किसी ने भले ही मेरी सहायता न की हो, परन्तु मुझे तो करनी चाहिए और फिर इस ज्ञानवृत्ति में स्थित मनुष्य अमुक की सहायता करता भी है। वास्तव में अपना देहाभिमान अपनी ही दृष्टि दूषित करता है परन्तु व्यवहार में उतरी हुई ज्ञानवृत्ति उसी अभिमान को कमजोर करने में सहायक हो जाती है।

इसी प्रकार सैंकडों उदाहरणों से इस बात को समझा जा सकता है कि किस प्रकार ज्ञान की वृत्तियों (व्यापारों) और व्यवहार को परस्पर संयुक्त करके मनुष्य अपने ही मन रूपी समुद्र में विद्यमान कलुषता से मुक्त रह सकता है।

समुद्र की जडता (मन्दता)

अपने आपको शरीर समझने के कारण मनुष्य यह भूल जाता है कि वह स्वयं अपने प्रत्येक विचार का निर्माता है और विचार के आधार पर ही उसके भाव,दृष्टिकोण, कर्म, आदत, दृष्टि, व्यक्तित्व तथा भाग्य आदि सभी का क्रमशः निर्माण होता है। यह विस्मृति अथवा अज्ञानता ही मनुष्य के मन की जडता है, जिसे समुद्र की जडता के रूप में इंगित किया गया है।

समुद्र का देवता रूप में प्राकट्य

इस जड स्थिति के बिल्कुल विपरीत स्थिति जागरण की है। अपने आपको आत्मरूप समझते ही मनुष्य को यह भलीभाँति ज्ञात हो जाता है कि वही (आत्मा ही) तो मन होकर प्रत्येक विचार का निर्माण कर रहा है, अतः विचार से लेकर भाग्य तक की सम्पूर्ण शृंखला का निर्माता वह स्वयं है कोई दूसरा नहीं। मन की इस समझ अथवा जाग्रता को ही कथा में राम के ब्रह्मास्त्र सन्धान से समुद्र के देवता रूप होकर प्रकट होने के रूप में इंगित किया गया है।

समुद्र द्वारा दिशा निर्देश-

मन की यह समझ अथवा जाग्रता ही मनुष्य को यह महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश देती है कि अनेकानेक जन्मों से शरीर चेतना में रहते हुए जो ढेर सारी कलुषता अर्जित हो चुकी है, उस कलुषता के विनाश पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक आवश्यकता इस बात की है कि अब मनुष्य ने आत्मस्वरूप को पहचानकर जिन सहस्रों ज्ञानवृत्तियों का संग्रह किया है, उन सब ज्ञानवृत्तियों को व्यवहार से जोड दिया जाए अर्थात् ज्ञान की छोटी से छोटी वृत्ति को भी केवल ज्ञान तक सीमित न रखकर आचरण में, कर्म में उतार लिया जाए।इसे ही कथा में सेतु के निर्माण के रूप में इंगित किया गया है।

2- सेतु

भौतिक स्तर पर निर्मित सेतु उस शिल्प को कहा जाता है जो किसी नदी अथवा समुद्र के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोडता है। आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर भी ज्ञान और व्यवहार (आचरण) जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। ये दो किनारे जब परस्पर जुड जाते हैं, तब सेतु कहलाते हैं।

3- नल

नल शब्द वास्तव में नर शब्द का ही तद्भव स्वरूप (बिगडा हुआ स्वरूप) प्रतीत होता है। शास्त्रों में नार और नर शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। विज्ञानमयकोश की शुद्ध ज्ञान युक्त चेतना को नार कहा जाता है तथा इसी नार शब्द के आधार पर बहु प्रचलित नारायण (नार अयन) शब्द भी निष्पन्न हुआ है। मनोमय कोश की शुद्ध चेतना को नर कहा जाता है और यह नर चेतना जहाँ एक ओर उपर्युक्त वर्णित विज्ञानमय कोश की शुद्ध ज्ञानयुक्त चेतना से जुडी रहती है, वहीं दूसरी ओर प्राणमय तथा अन्नमय कोशों से भी जुडी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नर चेतना ही नार से प्राप्त हुए ज्ञान को व्यवहार (आचरण) में उतारती है। अथवा अत्यन्त सरल रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि वह कुशल मन जो उच्च मन से प्राप्त हुए ज्ञान को व्यवहार से जोड देता है वही नर अथवा नल है।

बिना गढे हुए पदार्थ को गढकर उसे एक सुन्दर स्वरूप प्रदान कर देना शिल्प कहलाता है। स्वर्ण से आभूषणों का निर्माण अथवा मिट्टी से मूर्त्तियों के निर्माण को जैसे शिल्प कला में गिना जाता है, उसी प्रकार इकट्ठे हुए ज्ञान को आचरण में उतार लेना भी एक श्रेष्ठ आंतरिक शिल्प है। इसीलिए नर चेतना अर्थात् नल नामक वानर को विश्वकर्मा का पुत्र तथा शिल्प कला में निपुण कहा गया है।

4- वानरसेना

ज्ञान की विभिन्न वृत्तियों अथवा व्यापारों को ही रामकथा में कोटि कोटि वानसेना के रूप में इंगित किया गया है। ज्ञान की सभी वृत्तियाँ किसी न किसी रूप में अभिमान के विनाश में सहयोगी अवश्य होती हैं परन्तु ये ज्ञानवृत्तियाँ स्वयं व्यवहार में नहीं उतर सकती । मनुष्य का कुशल मन (नल) ही प्रयत्नपूर्वक इन्हें व्यवहार में उतारता है। इसे ही कथा में नल द्वारा निर्मित सेतु से समस्त वानसेना का समुद्र के पार उतर जाना कहा गया है।

कथा का तात्पर्य

प्रत्येक मनुष्य का मन एक गहरे समुद्र की भाँति है जिसमें विचार, भाव, दृष्टिकोण, कर्म, आदत तथा दृष्टि आदि के रूप में बहुत कुछ भरा पडा है अर्थात् मनुष्य हर समय जिन विचारों की रचना करता है, वे विचार मिलकर उसके भाव का निर्माण करते हैं। समस्त भाव मिलकर उसके दृष्टिकोण को बनाते हैं। दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य कर्म करता है। कर्म की बार बार आवृत्ति आदतों को जन्म देती है। आदतों से दृष्टि का निर्माण होता है। दृष्टि के अनुसार मनुष्य का व्यक्तित्व निर्मित होता है और जैसा व्यक्तित्व होता है, वैसा ही उसका भाग्य बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अपने ही विचार उसके भाग्य का निर्माण करते हैं।

परन्तु मनुष्य जिन विचारों की रचना करता है उन विचारों का भी मूल है उसकी अपनी चेतना। यह चेतना दो प्रकार की होती है। या तो मनुष्य शरीर चेतना में स्थित होता है या आत्म चेतना में । चतुर्युगी के विराट कालचक्र में जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मस्वरूप को भूलकर शरीर चेतना में स्थित हो जाता है, तब शरीर और संसार की ओर ही उन्मुख रहने के कारण (मैं मेरा स्वर्थादि के कारण) उसके विचारों में कलुषता आने लगती है और फिर विचारों की कलुषता से शनैः शनैः उसके भाव, दृष्टिकोण, कर्म, आदतें, दृष्टि, व्यक्तित्व तथा भाग्य आदि सभी कलुषित हो जाते हैं जिसे कथा में समुद्र में रहने वाले नाक, मकर, ग्राह, सर्प, दैत्य, दानव तथा राक्षस आदि के रूप में इंगित किया गया है।

शरीर चेतना के कारण कलुषित हुए इस मन रूपी समुद्र को शुद्ध, स्वच्छ बनाने का एकमात्र उपाय है शरीर चेतना को ही रूपान्तरित करके आत्म चेतना में स्थित होना। आत्म चेतना में स्थित होकर मनुष्य जिन विचारों का निर्माण करता है वे विचार शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होते हैं और विचारों के पवित्र होने पर उपर्युक्त वर्णित शृंखला के आधार पर मनुष्य के भाव, दृष्टिकोण, कर्म, आदतें, दृष्टि तथा व्यक्तित्व के रूप में सारा मनःसमुद्र ही पवित्र हो जाता है। राम के ब्रह्मास्त्र से समुद्र के कुक्षिस्थान का सूख जाना और वहाँ एक नए कूप का निर्मित हो जाना इसी उपर्युक्त तथ्य को इंगित करता है( इस तथ्य को अगले लेख में स्पष्ट किया जाएगा)।

प्रस्तुत कथा संकेत करती है कि आत्म चेतना में स्थित होकर मन रूपी समुद्र का सम्पूर्ण जल एक न एक दिन शुद्ध तो अवश्य ही हो जाएगा, परन्तु लम्बे समय तक शरीर चेतना में रहने के कारण मन रूपी समुद्र के भीतर जो कलुषता इस समय अर्थात् अभी विद्यमान है, उस कलुषता से बचने का भी एक श्रेष्ठतम उपाय है मन रूपी समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर लेना। सेतु निर्माण का अर्थ है अर्जित किए हुए नूतन ज्ञान को व्यवहार (आचरण) के साथ संयुक्त कर देना। किसी नदी अथवा समुद्र को पार करने के लिए जैसे एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड देना आवश्यक होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी ज्ञान और व्यवहार को परस्पर जोडकर एक ऐसे सेतु का निर्माण होता है जिस पर चलकर मनुष्य उन सभी कलुषताओं से सुरक्षित हो जाता है जो कलुषताएँ मनुष्य के ही उस मन रूपी समुद्र में विद्यमान होती हैं जिनका निर्माण शरीर चेतना में रहते हुए उसी ने किया था।

ज्ञान और व्यवहार के समन्वय रूप इस सेतु के निर्माण का सबसे बडा लाभ यह होता है कि मनुष्य कलुषता को विनष्ट करने के बोझिल परिश्रम से बचकर अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा को सेतु के निर्माण में लगा देता है और उसका यह प्रयास ठीक वैसा ही होता है, जेसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली बडी बडी शिलाओं से कभी संघर्ष नहीं करती अपितु बगल से रास्ता बनाकर सतत् आगे की ओर बढ जाती है।

कथा यह महत्त्वपूर्ण संकेत भी करती है कि प्रयत्नपूर्वक ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य यद्यपि ज्ञान की सहस्रों वृत्तियों से युक्त हो जाता है परन्तु ज्ञान की ये सहस्रों वृत्तियाँ स्वयं व्यवहार से नहीं जुड पाती। ज्ञान की सभी वृत्तियों को व्यवहार (आचरण) में उतारने के लिए एक कुशल मन की आवश्यकता होती है जिसे कथा में नल नाम दिया गया है। यह कुशल मन यद्यपि मनुष्य के पास सदा विद्यमान ही होता है, परन्तु मनुष्य इस कुशल मन को पहचान नहीं पाता। इस कुशल मन की पहचान केवल तभी होती है जब वह इस जागरण से युक्त होता है कि कलुषता से भरे हुए इस मनःसमुद्र का निर्माण उसी ने किया है और अब ज्ञान को आचरण में उतारकर वही इस कलुषता से मुक्त भी हो सकता है। दिव्य रूप धारी समुद्र के दिशा निर्देश के रूप में इसी तथ्य को संकेतित किया गया है।

प्रथम लेखन 17-10-2014ई.( कार्तिक कृष्ण दशमी, विक्रम संवत् 2071),

राम के ब्रह्मास्त्र से समुद्र कुक्षि का सूखना

Need and Importance of Combining Knowledge with Behavior as described in the Story of Building a Bridge by Nala

- Radha Gupta

In Yuddha kanda (Chapter 21-22), there is a story of building a bridge by Nala over sea. It is said that Rama wanted to bring back Sita from Lankapuri, therefore, he reached the sea with the huge army of vanaras. As the sea was very vast and horrible, it was difficult for vanaras to cross the sea. As suggested by Vibheeshana, Rama prayed the sea to give them the way, but sea did not appear. Rama got angry and as soon as he picked up his bow (Brahmastra), sea appeared as a deity (devata) and suggested Rama to make a bridge upon him. Sea also said that a vanara named Nala is efficient in this work and if he builds a bridge, all the vanaras can cross the sea easily. Accordingly, Nala with the help of other vanaras made a bridge and all crossed the sea.

The story is symbolic and related to the need and importance of combining knowledge with behavior. It describes several aspects as under

A person is a combination of two. He has deep impurities on one hand and the knowledge on the other hand.

Living in body consciousness for a very very long time, he gets entangled in me and mine. This makes his thoughts impure and the impurity of thoughts creates impurity in his deep mind. Accordingly, his feelings, attitude, actions, habits and perceptions etc. symbolized as a sea, all become impure. This impurity remains very powerful till his consciousness changes.

By the grace of God and conscious effort, one day or the other the person gets awakened and gathers a lot of useful knowledge symbolized as the vanaras, a huge army of Sugreeva.

Now, the question arises, who is more powerful between the two impurity of deep mind or the different useful functions of knowledge.

The story points out that the impurities of deep mind are very powerful because they pop up immediately as soon as a person only thinks about something. Therefore, it becomes very necessary to search a powerful method which can help to get rid of such impurities.

The story points out that the impurities of deep mind can be destroyed totally only by living in soul consciousness but an immediate relief can be obtained by joining all the functions of knowledge with the behavior. Impurities definitely get weakened by the implementation of knowledge. For example, if a person talks rudely to me, the impurity of my deep mind immediately provokes me to do the same but if I respond lovingly being inspired by my knowledge, the former impurity gets diminished. This combination of knowledge and behavior is symbolized as building a bridge over the sea.

Just as the bridge made over a sea is very beneficial, in the same way every smallest function of knowledge implemented in ones life is very beneficial as it protects one from all the bad effects of ones own impurities lying in the mind deeply.

The story describes one more important aspect of this implementation. It says that the different functions of knowledge never combine with behavior on their own or automatically. An efficient mind is needed for this implementation symbolized as Nala. This efficiency combines knowledge with behavior and as a result all the impurities lying there are overpowered.

सेतु का वैदिक पक्ष

- विपिन कुमार

टिप्पणी रामायण के अनुसार नल वानर द्वारा सेतु का निर्माण इस प्रकार हुआ कि वानर शिलाएं, वृक्ष आदि लाकर देते रहे और नल वानर उनको समुद्र में रखकर जोडता रहा। यह समझना होगा कि शिलाएं परस्पर कैसे जुड गई जिससे सेतु बन गया। लौकिक रूप में तो कहा गया है कि एक शिला पर राम लिख दिया गया, दूसरी पर सीता, तो वह जुडती चली गई। लेकिन वैदिक साहित्य के अनुसार सेतु का विस्तार तब होता है जब शिला से कोई ज्योति निकले। यह ज्योति एक शिला को दूसरी शिला से बांधती है। नल का कार्य शिला से, स्थूल या जड पडे व्यक्तित्व से ज्योति को निकाल कर बाहर लाना है। वैदिक साहित्य में शिलाओं से ज्योति निकालने के स्थान पर सेतु के आक्रमण का उल्लेख है। इन सेतुओं की ज्योतियां परस्पर मिलकर पाशों का निर्माण करती हैं(पदपदे पाशिनः सन्ति सेतवः - ऋग्वेद 9.73.4)। इन पाशों या सेतुओं को दूर करने की आवश्यकता है। जब बहुत से सेतुओं के बन्धन से केवल एक पाश या सेतु का निर्माण होगा, वह कल्याणकारी है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस तथ्य को इस प्रकार समझा जा सकता है कि लौह धातु के प्रत्येक परमाणु में चुम्बकत्व का गुण विद्यमान है, लेकिन सभी परमाणुओं की चुम्बकीय शक्ति इस प्रकार मिली होती है कि उसका परिणाम शून्य हो जाता है। जब किसी बाहरी शक्ति के द्वारा इन चुम्बकीय शक्तियों को प्रेरित किया जाता है तो वह चुम्बकीय शक्तियां परस्पर सहयोग करके शक्तिशाली चुम्बक का निर्माण करती हैं। यह सेतु बनना कहा जा सकता है। सेतु और सूत्र में परस्पर कितना साम्य है, कितनी भिन्नता है, यह अन्वेषणीय है।

रामायण में नल द्वारा सेतुबन्धन का उल्लेख आता है, लेकिन वैदिक साहित्य में तो नल और सेतु का प्रत्यक्ष रूप में कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप में नल और सेतु के संबन्ध को वैश्वानर शब्द के माध्यम से समझा जा सकता है। पैप्पलाद संहिता 5.6.8 में वैश्वानर ज्योति को सेतु कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण 9.3.1.3 में वैश्वानर शब्द की निरुक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि पृथिवी विश्व है, नर अग्नि है, अन्तरिक्ष विश्व है, वायु नर है, द्युलोक विश्व है, सूर्य नर है। डा. फतहसिंह विश्व की व्याख्या इस प्रकार किया करते थे कि अपनी चेतना को अन्तर्मुखी करना विश्व है, जबकि चेतना को बहिर्मुखी करना सर्व है। जो चेतना अन्तर्मुखी हो गई हो, उसे पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इस अन्तर्मुखी चेतना को गढ कर, तपा कर उससे ज्योति को उत्पन्न करना है। यह ज्योति विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की होगी। पृथिवी के स्तर पर यह अग्नि( या ओषधि) कहलाएगी, अन्तरिक्ष के स्तर पर प्राण, द्युलोक के स्तर पर सूर्य या चक्षु आदि। यह ज्योति ही दो तन्तुओं या शिलाओं को बांधने का काम करेगी। पौराणिक साहित्य में विश्व और नर के स्थान पर नल को विश्वकर्मा का पुत्र कह दिया गया है। नल को शिल्पी कहने से तात्पर्य है कि शिला को काट-छांट कर ज्योति के भाग को प्रमुखता देना, वैसे ही जैसे लोक में शिल्पी शिला को काटछांट कर अपने इष्ट देव के रूप का निर्माण करता है।

उपनिषदों में सार्वत्रिक रूप से आत्मा (या अंगुष्ठपुरुष) को नर की पराकाष्ठा के रूप में रखा गया है (शतपथ ब्राह्मण 14.7.2.24, छान्दोग्योपनिषद 8.4.1, मैत्रायण्युपनिषद 7.7 ) । मुण्डकोपनिषद में इसे अमृत का सेतु नाम दिया गया है जिसमें ऊर्ध्वमुखी विकास और क्षैतिज विकास दोनों मिलकर काम करते हैं। क्षैतिज विकास के रूप में संभवतः पहले सारे शरीर में आभामण्डल का विकास होता है जिसे वस्त्र (तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.3.7.3) अथवा छाया (वराहोपनिषद 5.41) नाम दिया गया है। फिर इस ज्योति का विकास होते होते वह आत्मा तक पहुंच जाता है।

ऊपर शतपथ ब्राह्मण के आधार पर नर के तीन स्तरों का उल्लेख है अग्नि, वायु और आदित्य। यहां यह ध्यान रखना होगा कि साधना के संदर्भ में यह ऊर्ध्वमुखी साधना का प्रतीक है। साधना का दूसरा रूप दिशाओं में प्रतिष्ठित होने का है। दिशाओं के सापेक्ष नर का रूप क्या होगा, यह अन्वेषणीय है। सेतु के संदर्भ में, स्कन्द पुराण में कहा गया है कि सेतु का विस्तार(चौडाई) दर्भशयन से लेकर देवीपत्तन तक है। दर्भशयन वह स्थान है जिसे वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा समुद्र तट पर तीन दिन तक कुशाओं में शयन करना कहा गया है लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। शतपथ ब्राह्मण 13.2.10.1 में अश्वमेध के संदर्भ में कहा गया है कि मृत पडे अश्व के शरीर में सुइंयां चुभाकर चिह्न बनाए जाते हैं जहां पर बाद में अश्व के अंगों को तलवार से काट कर अलग किया जाता है। इसे असिपथ नाम दिया गया है। इसे ही सेतु का संक्रमण करना भी कहा गया है। कहा गया है कि जो यह सुइयां हैं, यह विशः या प्रजा का रूप हैं। इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि हमारे जो भी विचार, इच्छाएं आदि हैं, वह कुश की नोक अथवा सुई की नोक की भांति इतनी तीव्र होनी चाहिएं कि हमारे लिए पथप्रदर्शक बन जाएं। यही राम का कुशशयन या दर्भशयन हो सकता है। देवीपत्तन वह स्थान है जहां देवों के तेज से निर्मित देवी ने महिषासुर का वध किया था। सेतु के इस आयाम को दिशाओं के सापेक्ष समझने का प्रयत्न अपेक्षित है।

ऊर्ध्वमुखी साधना के संदर्भ में, स्कन्द पुराण में उल्लेख आता है कि कृतयुग में सेतु पर धर्म ने शिव की आराधना की जिससे वह शिव का वाहन नन्दी वृषभ बन गया। फिर अन्य युग में उस स्थान पर गालव ऋषि ने विष्णु की आराधना की जिसमें दुर्दम राक्षस ने विघ्न डाला। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्दम राक्षस का वध कर दिया जिससे वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा अनुमान है कि अग्नि, वायु और आदित्य स्तर तक की साधना शिव की आराधना के अन्तर्गत आएगी। शिव की साधना के अन्तर्गत अपने प्राणों के रौद्र रूप को सौम्य रूप बनाना है। विपश्यना के स्तर पर कहा जाता है कि अन्दर प्रवेश करने वाला श्वास भी आनन्ददायी होना चाहिए, बाहर निकलने वाला श्वास भी। इस स्थिति से आगे विष्णु की, सोम की साधना है जहां मन, प्राण व वाक् अथवा चन्द्रमा, सूर्य और परस्पर मिलकर पृथिवी परस्पर मिलकर एक चक्र का निर्माण करेंगे।

आकाश में प्रतिदिन सूर्य अपने पथ पर गमन करता है। यह सूर्य का सेतु कहा जा सकता है। जिनकी साधना का विकास सूर्य के स्तर तक हो चुका है, उनको सेतु के विषय में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी ज्योति अभी सूर्य जितनी नहीं पकी है (सूर्य की अर्द्धोदित स्थिति), उनका उल्लेख स्कन्द पुराण में राजा सहस्रानीक के रूप में हुआ है। कथा इस प्रकार है कि विधूम वसु ( व अलंबुषा अप्सरा) को शापवश पृथिवी पर राजा शतानीक के पुत्र सहस्रानीक के रूप में जन्म लेना पडा। राजा सहस्रानीक का पुत्र उदय पर्वत पर उदयन हुआ। सहस्रानीक ने अपने अंतिम समय में दक्षिणोदधिस्थ सेतु में जाकर तप किया (लेकिन उदयन के दक्षिणोदधिस्थ सेतु पर जाने का उल्लेख नहीं है)।

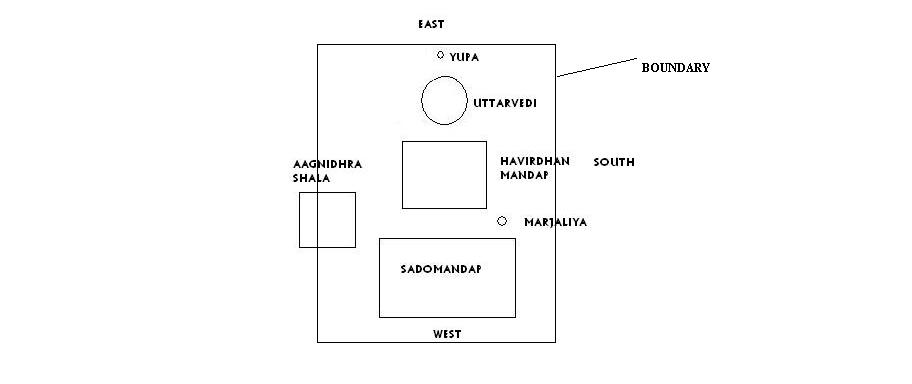

सेतु की प्रकृति को और आगे समझने के लिए कर्मकाण्ड में नल के महत्त्व को समझना होगा। वैदिक कर्मकाण्ड में यज्ञवेदी का चित्र नीचे दिया गया है।

नल अन्वाहार्यपचन अग्नि अथवा दक्षिणाग्नि का देवता है। इस अग्नि का उपयोग उस ओदन का पाक करने के लिए होता है जो ऋत्विजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप में इस अग्नि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन परोक्ष रूप से कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। यह अग्नि गार्हपत्य व आहवनीय अग्नियों के बीच में स्थित है। गार्हपत्य पृथिवी से, अन्वाहार्यपचन अन्तरिक्ष से और आहवनीय द्युलोक से सम्बन्धित है। अन्तरिक्ष वायु का स्थान है और इसकी सर्वोत्कृष्ट ज्योति भ्रूमध्य में प्रकट होती है क्योंकि हमारी देह के संदर्भ में भ्रूमध्य अन्तरिक्ष का सर्वोच्च स्थान है। इसके बाद द्युलोक आरम्भ हो जाता है। अतः भ्रूमध्य की या तीसरे नेत्र की ज्योति का सम्बन्ध नल से होना चाहिए। ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा इस संदर्भ में उल्लेखनीय है

विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकृण्वन् । - ऋ. 10.88.12

दिन का केतु सूर्य होता है लेकिन उपरोक्त ऋचा में सूर्य का एक विकल्प वैश्वानर अग्नि होना कहा गया है। यह वैश्वानर अग्नि यही भ्रूमध्य की ज्योति हो सकती है। कहा जाता है कि ध्यान में यह ज्योति एक सुईं की भांति सारे शरीर में घुमाई जा सकती है। क्या यह ज्योति क्रमिक रूप से आगे बढती है, जैसा कि वैदिक साहित्य में आक्रमण, संक्रमण आदि शब्दों के माध्यम से बताया गया है(तै.सं. 6.5.3.3, 6.6.4.2, शतपथ ब्राह्मण 13.2.10.1 आदि), ज्ञात नहीं है।

पुराणों में राजा नल से सम्बन्धित जितनी कथाएं हैं (महाभारत वन पर्व आदि) वह सब नल वानर की प्रकृति को समझने में उपयोगी हो सकती हैं। राजा नल को देवों से 8 वरदान मिले हुए हैं वह जो भोजन पकाएगा, उसमें रस उत्पन्न हो जाएगा आदि। वह अश्व विद्या का ज्ञाता है तथा अपने पापों का प्रक्षालन करने के पश्चात् अक्ष विद्या भी सीख लेता है। संसार में जीवन निर्वाह अक्ष विद्या या द्यूत के आधार पर ही होता है।

स्कन्द पुराण के ब्राह्म खण्ड का प्रथम भाग रामेश्वर सेतु माहात्म्य है। इस माहात्म्य में विभिन्न प्रकार के पापों के अपनयन हेतु दक्षिणोदधिस्थ सेतु के तीर्थों में स्नान कर पाप प्रक्षालन का वर्णन है। इस वर्णन को निम्नलिखित चित्र के आधार पर समझा जा सकता है

यह रेखाचित्र सोमयाग की वेदी का है। सामान्य हविर्याग (चित्र 1) में जो अन्वाहार्यपचन अग्नि थी, वह सोमयाग की वेदी में आकर दो भागों में विभाजित हो गई है दक्षिण दिशा में मार्जालीय अग्नि और उत्तर दिशा में आग्नीध्र ऋत्विज की अग्नि। मार्जालीय अग्नि पर सोम धारण करने वाले पात्रों का मार्जन आदि किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऋत्विजों को दक्षिणा देने का स्थान भी मार्जालीय खर के निकट ही होता है। कर्मकाण्ड में तो आभासी रूप में मार्जालीय खर उपेक्षित सा ही प्रतीत होता है, लेकिन स्कन्द पुराण सेतु माहात्म्य में जितने विस्तार से पाप प्रक्षालन हेतु दक्षिणोदधिस्थ सेतु स्थल पर जाकर तप करने के निर्देशों का वर्णन किया गया है, उससे मार्जालीय अग्नि के महत्त्व पर प्रकाश पडता है। उत्तर दिशा में स्थित अग्नि आग्नीध्र ऋत्विज की अग्नि कहलाती है। आग्नीध्र की वेदी की यह विशेषता होती है कि यह आधी तो मुख्य वेदी या अन्तर्वेदी में होती है, आधी बहिर्वेदी में। अर्थात् आग्नीध ऋत्विज बहिर्मुखी होकर भी कार्य कर सकता है, अन्तर्मुखी होकर भी।

स्कन्द पुराण सेतु माहात्म्य में सेतु के संदर्भ में धनुष्कोटि तीर्थ का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अनावश्यक रूप से मनुष्य लंका में प्रवेश न करने पाएं, इसलिए राम ने अपने धनुष की कोटि से सेतु को भंग कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि धनुष्कोटि के संदर्भ में सेतु से तात्पर्य धनुष की ज्या से है । जहां भी देह में तनाव होगा, पीडा होगी, वहीं धनुष बन जाएगा, धनुष की ज्या धनुष पर कस जाएगी। देह का एक एक तन्तु तनावग्रस्त हो जाता है। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि सभी तनावों से मुक्त हुआ जाए। ऐसी स्थिति में धनुष की ज्या रूपी सेतु भी भंग हो जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि सेतु का मार्ग क्रमिक प्रगति का मार्ग, सामान्य जन का मार्ग है, जबकि धनुष के दण्ड के अनुदिश प्रगति करना, धनुष की कोटि के अनुदिश प्रगति करना एक विशिष्ट कृत्य है। वैदिक संदर्भों में सेतु के साथ धनुष अथवा धनुषकोटि का प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन परोक्ष रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि जब वैदिक संदर्भों में सार्वत्रिक रूप से सेतु के `आक्रमण`(तैत्तिरीय ब्राह्मण १.३.७.३ आदि) तथा `अच्छिन्न तन्तु`(तैत्तिरीय संहिता ६.१.४.९) का उल्लेख आता है तो इस उल्लेख की व्याख्या पुराणों में धनुष की ज्या से की भी की जा सकती है। आक्रमण का अर्थ है कि कोई घटना क्रमिक रूप से घटनी चाहिए, घटना घटने से पहले उसके कारण का ज्ञान हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि घटना आकस्मिक प्रतीत हो, द्यूत हो।

जैसा कि अथर्ववेद ७.५२.९ के मन्त्र में उल्लेख किया गया है, ज्या बनाने के लिए अक्षों के कृत होने तथा कृत से कृत की धारा बनना अभीष्ट है । स्कन्द पुराण ३.१.४९.३० के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश, काल, दिक् भेदों के रूप में जो भिन्नता विद्यमान है तथा अविद्या के रूप में जो भिन्नता विद्यमान है, उसके अपनयन पर सेतु बन सकता है ।

शतपथ ब्राह्मण ५.३.५.२७ में धनुष को यजमान की बाहुओं से निर्मित कहा गया है और इन बाहुओं में से एक मित्र की बाहु है, एक वरुण की । कात्यायन श्रौत सूत्र के कर्क भाष्य में बाहु द्वय को धनुष की दो कोटियां कहा गया है । कहा गया है कि आरुणकेतुक अग्नि के धनुष की एक कोटि द्युलोक में है जबकि दूसरी कोटि पृथिवी में । इन्द्र ने वम्रिरूप होकर इस धनुष की ज्या को छिन्न कर दिया ।

तैत्तिरीय संहिता ७.५.८.५ में यज्ञ के तीन ऋत्विजों द्वारा सेतु बनाने का उल्लेख है उद्गाता ऋत्विज आसन्दी पर विराजमान होकर सेतु बनाता है, होता ऋत्विज प्लेङ्खा/प्रेङ्खा(झूला) पर विराजमान होकर तथा अध्वर्यु ऋत्विज कूर्च पर विराजमान होकर। आसन्दी तथा प्रेङ्खा उदुम्बर काष्ठ से निर्मित होते हैं। उदुम्बर काष्ठ के गुण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्गाता व होता ऋत्विज पापरहित स्थिति को प्राप्त होकर सेतु बनाते हैं। आसन्दी(लोकभाषा में पर्यङ्क/पलंग) के चार पाद अधोदिशा में होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आनन्दमय कोश में स्थित होकर नीचे के चार कोशों- विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय को स्थिरता प्रदान करना, उन्हें भक्ति से आप्लावित करना ही उद्गाता का कार्य है। प्लेङ्खा के पाद उपरिदिशा में होते हैं और प्लेङ्खा की गति भी ऊपर, नीचे सब दिशाओं में होती है। प्लेङ्खा का चालन वायु द्वारा अथवा स्वयमेव होता है। अतः होता को इन गुणों से युक्त होना चाहिए। कूर्च का अर्थ अन्वेषणीय है। कूर्च/आसन पादरहित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अध्वर्यु की स्थिति सर्वोच्च कोश आनन्दमय कोश में स्थित हो जाने की है।

वैदिक पदानुक्रम कोश में सेतु की निरुक्ति सि-बन्धने धातु के आधार पर की गई है। काशकृत्स्न धातुव्याख्यानम् में सि धातु के स्थान पर षिञ् धातु का प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेतु शब्द को केवल षिञ् धातु तक सीमित रख कर नहीं सोचा जा सकता। सेतु में सविता निहित है, प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उससे सम्बन्धित प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए, और उस प्रेरणा का स्वरूप विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाना चाहिए। तभी आक्रमण और अच्छिन्न तन्तु होना कहा जा सकता है। अदान/अदक्षता, क्रोध, अनृत, अश्रद्धा का प्रभाव इसी सविता पर पडना है।

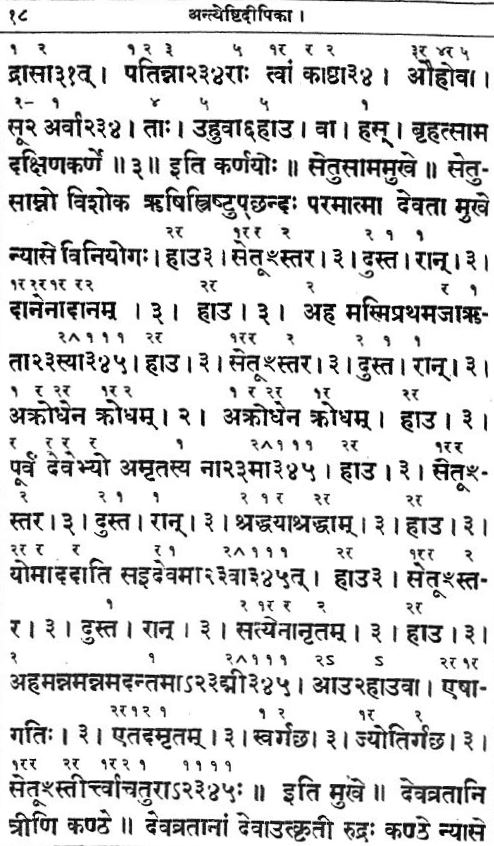

सेतु साम में चार प्रकार के सेतुओं का उल्लेख है दान से अदान के सेतु का तरण करना है, अक्रोध से क्रोध के सेतु का, श्रद्धा से अश्रद्धा के सेतु का और सत्य से अनृत के सेतु का।

सेतुसाममुखे॥ सेतुसाम्नो विशोक ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः परमात्मा देवता मुखे न्यासे विनियोगः। हाउ।३। सेतूँस्तर।३। दुस्त। रान्।३। दानेनादानम्।३। हाउ।३। अह मस्मिप्रथमजाऋता२३स्या३४५। हाउ।३। सेतूँस्तर।३। दुस्त।रान्। ३। अक्रोधेन क्रोधम्। २। अक्रोधेन क्रोधम्। हाउ। ३ ।पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना२३मा३४५। हाउ। ३। सेतूँस्तर। ३।दुस्त। रान् ।३। श्रद्धयाश्रद्धाम्। ३। हाउ। ३। योमाददाति सइदेवमा२३वा३४५त्। हाउ३। सेतूँस्तर। ३। दुस्त। रान्। ३। सत्येनानृतम्। ३। हाउ।३। अहमन्नमन्नमदन्तमाऽ२३द्मी३४५। आउ२हाउवा। एषागतिः।३। एतदमृतम्।३। स्वर्गछ।३। ज्योतिर्गछ।३। सेतूँस्तीर्त्त्वाचतुराऽ२३४५ः। इति मुखे॥ - अन्त्येष्टिदीपिका

अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम। यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्मि॥ -- सामवेद ५९४/६.२.१.९

तैत्तिरीय ब्राह्मण २.८.८.१ में इस साम का रूप इस प्रकार है

अ॒हम॑स्मि प्रथम॒जा ऋ॒तस्य॑। पूर्वं॑ दे॒वेभ्यो॑ अ॒मृत॑स्य॒ नाभिः॑। यो मा॒ ददा॑ति॒ स इदे॒व माऽऽवाः॑। अ॒हमन्न॒मन्न॑म॒दन्त॑मद्मि॥

इस यजु का विनियोग सान्नाय्य में वेहत पशु के आलभन में पशुसूक्त में वपा की पुरोनुवाक्या हेतु किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक ९.१०.६/तैत्तिरीय उपनिषद(भृगुवल्ली) ३.१०.६ में इस साम की व्याख्या इस प्रकार की गई है

अस्माल्लो॑कात्प्रे॒त्य। एतमन्नमयमात्मानमुप॑संक्र॒म्य। एतं प्राणमयमात्मानमुप॑संक्र॒म्य। एतं मनोमयमात्मानमुप॑संक्र॒म्य। एतं विज्ञानमयमात्मानमुप॑संक्र॒म्य। एतमानन्दमयमात्मानमुप॑संक्र॒म्य। इमाँल्लोकान्कामान्नीकामरूप्य॑नुसं॒चरन्। एतत्साम गायन्ना॒स्ते। हा्३वु॒ हा३वु॒ हा३वु॑। अ॒हमन्नम॒हमन्नम॒हमन्नम्। अ॒हमन्ना॒दोऽ३॒हमन्ना॒दोऽ३॒हमन्नादः। अ॒हँ श्लोक॒कृद॒हँ श्लोक॒कृद॒हँ श्लोक॒कृत्। अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य॒। पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना३भा॒यि॒। यो मा ददाति स इदेव मा३ऽऽवाः॒। अ॒हमन्न॒मन्न॒॑मदन्त॒मा३द्मि॒। अ॒हं विश्वं॒ भुव॑न॒मभ्य॑भ॒वा३म्। सुव॒र्न ज्योतीः॑ ॥

यह अन्वेषणीय है कि सेतु साम का विनियोग वृषभ के मुख पर क्यों किया गया है। यह भी अन्वेषणीय है कि कालिका पुराण ५६.७६ में सेतु रूप प्रणव के जो चार प्रकार दिए गए हैं, क्या उनका सम्बन्ध उपरोक्त चार प्रकार के सेतुओं से है?

एक अनुमान यह है कि वेद के सुत और सेतु शब्द में कोई सम्बन्ध है। सोम को कूट-पीस कर स्वच्छ करने की क्रिया को सोतन करना कहते हैं।

प्रथम लेखन४-११-२०११ई.(कार्तिक शुक्ल नवमी, विक्रम संवत् २०६८), अंतिम संशोधन 29-10-2014ई.( कार्तिक शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत् 2071)

सेतु

संदर्भ

*ता भूरि॑पाशा॒वनृ॑तस्य॒ सेतू॑ दु॒रत्येतू॑ रि॒पवे॒ मर्त्या॑य। ऋ॒तस्य॑ मित्रावरुणा प॒था वा॑म॒पो न ना॒वा दु॑रि॒ता त॑रेम॥ - ऋ. ७.६५.३

*यु॒वो रा॒ष्ट्रं बृ॒हदि॑न्वति॒ द्यौर्यौ से॒तृभि॑रर॒ज्जुभिः॑ सिनी॒थः। परि॑ नो॒ हेळो॒ व॑रुणस्य वृज्या उ॒रुं न॒ इन्द्रः॑ कृणवदु लो॒कम्॥ - ऋ. ७.८४.२

*मा नः॒ सेतुः॑ सिषेद॒यं म॒हे वृ॑णक्तु न॒स्परि॑। इन्द्र॒ इद्धि श्रु॒तो व॒शी।। - ऋ. ८.६७.८

ऋषिः मत्स्यः साम्मदो(सम्मदाख्यस्य महामीनस्य पुत्रः) बहवो वा मत्स्याः जालनद्धाः

*सुवितस्य मनामहे ऽति सेतुं दुराव्यम्। साह्वांसो दस्युमव्रतम्॥ - ऋ. ९.४१.२

* स॒हस्र॑धा॒रेऽव॒ ते सम॑स्वरन् दि॒वो नाके॒ मधु॑जिह्वा अस॒श्चतः॑। अस्य॒ स्पशो॒ न नि मि॑षन्ति॒ भूर्ण॑यः प॒देप॑दे पा॒शिनः॑ सन्ति॒ सेत॑वः॥ - ऋ. ९.७३.४

सायण भाष्य जब सोम सहस्रधारा रूप में द्रवित होता है तो पृथिवी पर समस्वर की, वृष्टि की स्थिति होती है। तब द्युलोक के नाक स्थान में मधुजिह्वा होती है। इसकी रश्मियां(स्पशः) क्षिप्रगामी (भूर्णयः) होने के कारण निमेष नहीं करती हैं, अपितु सर्वदा जाग्रत रहती हैं। सेतु पद-पद पर पाशी होते हैं।

*अ॒वो द्वाभ्यां॑ प॒र एक॑या॒ गा गुहा॒ तिष्ठन्ती॒रनृ॑तस्य सेतौ॑। बृह॒स्पति॒स्तम॑सि॒ ज्योति॑रि॒च्छन्नुदु॒स्रा आक॒र्वि हि ति॒स्र आवः॑।। - ऋ. १०.६७.४

*न हि ज्योतिर् निहितं मर्त्येषु येन देवासो अतरन्न् अरातीन्। तेनेमं सेतुम् अति गेष्म सर्वे वैश्वानरं ज्योतिर् अमीह देवाः॥ - पैप्पलाद संहिता ५.६.८

*सवननिरूपणम् द्वौ स॑मु॒द्रौ वित॑तावजू॒र्यौ प॒र्याव॑र्तेते ज॒ठरे॑व॒ पादाः॑। तयोः॒ पश्य॑न्तो॒ अति॑ यन्त्य॒न्यमप॑श्यन्तः॒ सेतु॒नाऽति॑ यन्त्य॒न्यम्॥ - तैत्तिरीय संहिता ३.२.२.२

द्र. सायण भाष्य समुद्रद्वय अहोरात्र तथा पूतभृत आधवनीय पात्र-द्वय। इस यजु के महत्त्व का अनुमान स्कन्द पुराण ३.१.५२.११ में सेतु की प्रतिनिधिभूत यजुओं के अन्तर्गत इसके उल्लेख से लगाया जा सकता है। जैमिनीय ब्राह्मण 1.5 में जठरेव पादाः के स्थान पर चर्येव पादौ पाठ प्राप्त होता है।

*अच्छि॑न्नं॒ तन्तुं॑ पृथि॒व्या अनु॑ गेष॒मित्याह॒ सेतु॑मे॒व कृ॒त्वाऽत्ये॑ति तै.सं. ६.१.४.९

*ऋतुग्रहकथनम् ऋ॒तुना॒ प्रेष्येति॒ षट्कृत्व॑ आह॒र्तुभि॒रिति॑ च॒तुर्द्विः पुन॑र्ऋ॒तुना॑ऽऽहा॒ऽऽक्रम॑णमे॒व तत्सेतुं॒ यज॑मानः कुरुते सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्यै॒ नान्यो॑ऽन्यमनु॒ प्रप॑द्येत॒ - - - - तै.सं. ६.५.३.३

*यूपैकादशिनीकथनम् दक्षिणा॒र्ध्यं॑ वर्षि॑ष्ठं मिनुयात्सुव॒र्गका॑म॒स्याथ॒ ह्रसी॑याँसमा॒क्रम॑णमे॒व तत्सेतुं॒ यज॑मानः कुरुते सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्यै तै.सं. ६.६.४.२

*आस॒न्दीमु॑द्गा॒ताऽऽरो॑हति॒ साम्रा॑ज्यमे॒व ग॑च्छन्ति प्ले॒ङ्खँ होता॒ नाक॑स्यै॒व पृ॒ष्ठँ रो॑हन्ति कू॒र्चाव॑ध्व॒र्युर्ब्र॒ध्नस्यै॒व वि॒ष्टपं॑ गच्छन्त्ये॒ताव॑न्तो॒ वै दे॑वलो॒कास्तेष्वे॒व य॑थापू॒र्वं प्रति॑ तिष्ठ॒न्त्यथो॑ आ॒क्रम॑णमे॒व तत्सेतुं॒ यज॑मानाः कुर्वते सुव॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्यै तै.सं. ७.५.८.५

*ते पञ्चहोत्रा वरुणगृहपतयो न्यसीदन् स्वरयामेति तेषामग्निर्होतासीदश्विनाध्वर्यू यदश्विना तेन पञ्चहोत्रा रुद्रोऽग्निद्बृहस्पतिरुपवक्ता त एतौ ग्रहा अगृह्णत त आयतनमैच्छँस्ते त्रिणवमेवायतनमचायँस्ते स्वरायँस्तँ सेतुं कृत्वा तत् पशवोऽसृज्यन्त काठ.सं. ९.११

*माध्यन्दिनाद्वै सवनाद्देवास्वर्गं लोकमायँस्तेषामेत आक्रमास्संक्रमा यद्दक्षिणा यद्दक्षिणा ददाति सेतुमेव कीर्त्वा स्वर्गं लोकमेति यावद्वा इह प्राणद्ददाति तावन्तोऽमुष्मिंल्लोके प्राणास्तस्माद्बहु देयं तस्मादिह बहु दत्तं प्रशँसन्ति ज्यायाँसमेव सेतुं किरत - काठक संहिता २८.४

*सौत्रामणी -- सहस्रधारेऽव ते समस्वरन् दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः। तस्य स्पशो न निमिषन्ति भूर्णयः पदे पदे पाशिनस्सन्ति सेतवः॥ - काठ.सं. ३८.१४

*हिरण्यगर्भः त्वं नस्तन्तुरुत सेतुरग्ने त्वं पन्था भवसि देवयानः। त्वयाग्ने पृष्ठं वयमारुहेमाथा देवैस्सधमादं मदेम ॥ - काठ.सं. ४०.११

स्वर्ग्यं सेतुसाम। पुरुषगतिर्वा। विशोकं वा।। - आर्षेय ब्राह्मण 6.1.6.18

*अश्वमेधः यदसिपथान् कल्पयन्ति। सेतुमेव तं संक्रमणं यजमानः कुरुते। स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै। सूचीभिः कल्पयन्ति। विशो वै सूच्यः। राष्ट्रमश्वमेधः। - श.ब्रा. १३.२.१०.१

*स वा अयमात्मा। सर्वस्य वशी। सर्वस्येशानः। सर्वस्याधिपतिः। - - - - एष भूताधिपतिः। एष लोकेश्वरः। एष लोकपालः। स सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय। तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषंति। ब्रह्मचर्येण। तपसा। श्रद्धया। यज्ञेन। अनाशकेन। - शतपथ ब्राह्मण १४.७.२.२४

*वाजपेयः स॒वि॒तृप्रसू॑त ए॒व य॑थापू॒र्वं कर्मा॑णि॒ करोति॑। सव॑ने सवने जुहोति। आ॒क्रम॑णमे॒व तत्सेतुं॒ यज॑मानः कुरुते। सु॒व॒र्गस्य॑ लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्यै। - तै.ब्रा. १.३.५.१

*वासो॑भिर्वेष्टयति। ए॒ष वै यज॑मानः। यद्यूपः॑। स॒र्व॒दे॒व॒त्यं॑ वासः। सर्वा॑भिरे॒वैनं॑ दे॒वता॑भिः॒ सम॑र्धयति। अथो॑ आक्रम॑णमे॒व तत्सेतुं॒ यज॑मानः कुरुते। सु॒व॒र्गस्य लो॒कस्य॒ सम॑ष्ट्यै। - तै.ब्रा. १.३.७.३

*त्वं न॒स्तन्तु॑रु॒त सेतु॑रग्ने। त्वं पन्था॑ भवसि देव॒यानः॑। त्वया॑ऽग्ने पृ॒ष्ठं व॒यमारु॑हेम। अथा॑ दे॒वैः स॑ध॒मादं॑ मदेम। - तैत्तिरीय ब्राह्मण २.४.२.६

*वैश्वानरीयेणाऽऽग्निमारुतं प्रतिपद्यते, वैश्वानरो वा एतद् रेतः सिक्तं प्राच्यावयत् - - । अनवानं प्रथम ऋक् शंस्तव्या। अग्नीन् वा एषोऽर्चींष्यशान्तान् प्रसीदन्नेति य आग्निमारुतं शंसति। प्राणेनैव तदग्नींस्तरति। अधीयन्नुपहन्यादन्यं विवक्तारमिच्छेत्, तमेव तत् सेतुं कृत्वा तरति। - ऐतरेय ब्राह्मण ३.३५

*अग्निहोत्रम् -- अथ स्वर्गकामः द्वौ समुद्राव् अचर्यौ विततौ महान्ताव् आवरीवर्तेते चर्येव पादौ इति(तैत्तिरीय संहिता ३.२.२.२)। द्वौ हैव समुद्राव् अचर्याव् अहश् चैव रात्रिश् च। ते ये नक्तं जुह्वति रात्रिम् एव ते समुद्रं प्रविशन्ति। अथ य उदिते जुह्वत्य अहर् एव ते समुद्रं प्रविशन्ति। तयोर् वा एतयोर् अत्ययनम् अस्ति यथा वैषवं वा स्यात् सेतोर् वा संक्रमणम्। अस्तम् इते पुरा तमिस्रायै सुव्युष्टायां पुरोदयात्। - जैमि.ब्रा. १.५

*द्वादशाहे चतुर्थम् अहः सुवितस्य वनामहे अति सेतुं दुराय्यम् इति(ऋ. ९.४१.२) पूर्वो ह वै त्रियहस् सेतुर् दुराय्यस् तम् एवैतेनातितरन्ति। - जैमि.ब्रा. ३.६०

*यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः। - मुण्डकोपनिषद २.२.५

*अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच - - - । अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय नैतँ सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतँ सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः। तस्माद्वा एतँ सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति। तस्माद्वा एतँ सेतुं तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते सकृद्विभातो ह्येवैष ब्रह्मलोकः। - छान्दोग्योपनिषद ८.४.१

*एष हि खल्वात्माऽन्तर्हृदयेऽणीयानिद्धोऽग्निरिव विश्वरूपोऽस्यैवान्नमिदं सर्वमस्मिन्नोता इमाः प्रजाः। एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोऽविचिकित्सोऽविपाशः सत्यसंकल्पः सत्यकाम एष परमेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एष हि खल्वात्मेशानः शंभुर्भवो रुद्रः - - - मैत्रायण्युपनिषत् ७.७

*भावयेदूर्ध्वगत्यर्थं प्राणापानसुयोगतः। एष योगो वरो देहे सिद्धिमार्गप्रकाशकः। यथैवापां गतः सेतुः प्रवाहस्य निरोधकः। तथा शरीरगा च्छाया ज्ञातव्या योगिभिः सदा। सर्वासामेव नाडीनामेष बन्धः प्रकीर्तितः। - वराहोपनिषद ५.४१

*निष्कलं निष्क्रियँ शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्। अमृतस्य परँ सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। - श्वेताश्वरोपनिषद ६.१९

*परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः। - ब्रह्मसूत्र ३.२.३२

*यस्याग्निहोत्रं विच्छिद्येत द्व्यहे त्र्यहे चतुरहे वाग्नये तन्तुमते ऽष्टाकपालं निर्वपेत् ५

स्वयं कृण्वानं सुगमप्रयावं तिग्मशृङ्गो वृषभः शोशुचानः । प्रत्नं सधस्थमनुपश्यमान आ तन्तुमग्निर्दिव्यं ततान । त्वं नस्तन्तुरुत सेतुरग्ने त्वं पन्था भवसि देवयानः । त्वयाग्ने पृष्ठं वयमारुहेमाथा देवैः सधमादं मदेमेति याज्यानुवाक्ये आप.श्रौ.सू. 9.8.६

*अच्छिन्नं तन्तुं पृथिव्या अनु गेषमिति। सं वा गाहते सं वा तरति। सेतुमेव कृत्वात्येतीति ब्राह्मणम् बौ.श्रौ.सू. 6.9

*मन्त्राणां प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणवः स्मृतः। क्षरत्यनोङ्कृतः पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते।।72।। नमस्कारो महामन्त्रो देव इत्युच्यते सुरैः। द्विजातीनामयं मन्त्रः शूद्राणां सर्वकर्मणि।।73।। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः। वेदत्रयसमुद्धृत्य प्रणवं निर्ममे पुरा।।74।। स उदात्तो द्विजातीनां राज्ञां स्यादनुदात्तकः। प्रचितश्चोरुजातानां मनसापि तथा स्मरेत्।।75।। चतुर्दशस्वरो योऽसौ शेष औकारसंज्ञकः। स चानुस्वारचन्द्राभ्यां शूद्राणां सेतुरुच्यते।।76।। निः सेतु च यथा तोयं क्षणान्निम्नं प्रसर्पति। मन्त्रस्तथैव निःसेतुः क्षतात् क्षरति यज्वनाम्।।77।। तस्मात् सर्वत्र मन्त्रेषु चतुर्वर्णा द्विजातयः। पार्श्वयोः सेतुमादाय जपकर्मसमारभेत्।।78।। शूद्राणामादिसेतुर्वा द्विःसेतुर्वा यथेच्छतः। द्विःसेतवः समाख्याताः सर्वदेव द्विजातयः।।79।। - कालिका पुराणम् 56.

६.०१३.०१३ एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः

६.०१३.०१३ समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति

६.०१३.०१४ खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः

६.०१३.०१४ कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः

६.०१३.०१५ एवं विभीषणेनोक्ते राक्षसेन विपश्चिता

६.०१३.०१५ प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत

६.०१३.०१६ स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम्

६.०१३.०१६ सत्क्रियार्थं क्रियादक्षः स्मितपूर्वमुवाच ह

६.०१३.०१७ विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते

६.०१३.०१७ ब्रूहि त्वं सह सुग्रीवस्तवापि यदि रोचते

६.०१३.०१८ सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान्मन्त्रविचक्षणः

६.०१३.०१८ उभाभ्यां संप्रधार्यार्यं रोचते यत्तदुच्यताम्

६.०१३.०१९ एवमुक्तौ तु तौ वीरावुभौ सुग्रीवलक्ष्मणौ

६.०१३.०१९ समुदाचार संयुक्तमिदं वचनमूचतुः

६.०१३.०२० किमर्थं नो नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव

६.०१३.०२० विभीषणेन यत्तूक्तमस्मिन् काले सुखावहम्

६.०१३.०२१ अबद्ध्वा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन् वरुणालये

६.०१३.०२१ लङ्का नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः

६.०१३.०२२ विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः

६.०१३.०२२ अलं कालात्ययं कृत्वा समुद्रोऽयं नियुज्यताम्

६.०१३.०२३ एवमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः

६.०१३.०२३ संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः

६.०१४.००१ तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले

६.०१४.००१ नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रोऽतिचक्रमुः

६.०१४.००२ न च दर्शयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः

६.०१४.००२ प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजितः

६.०१४.००३ समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः

६.०१४.००३ समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्ष्मणम्

६.०१४.००४ पश्य तावदनार्यस्य पूज्यमानस्य लक्ष्मण

६.०१४.००४ अवलेपं समुद्रस्य न दर्शयति यत्स्वयम्

६.०१४.००५ प्रशमश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता

६.०१४.००५ असामर्थ्यं फलन्त्येते निर्गुणेषु सतां गुणाः

६.०१४.००६ आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्

६.०१४.००६ सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरम्

६.०१४.००७ न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः

६.०१४.००७ प्राप्तुं लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूधनि

६.०१४.००८ अद्य मद्बाणनिर्भिन्नैर्मकरैर्मकरालयम्

६.०१४.००८ निरुद्धतोयं सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य सर्वतः

६.०१४.००९ महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह

६.०१४.००९ भोगांश्च पश्य नागानां मया भिन्नानि लक्ष्मण

६.०१४.०१० सशङ्खशुक्तिका जालं समीनमकरं शरैः

६.०१४.०१० अद्य युद्धेन महता समुद्रं परिशोषये

६.०१४.०११ क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः

६.०१४.०११ असमर्थं विजानाति धिक्क्षमामीदृशे जने

६.०१४.०१२ चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान्

६.०१४.०१२ अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम्

६.०१४.०१३ वेलासु कृतमर्यादं सहसोर्मिसमाकुलम्

६.०१४.०१३ निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयम्

६.०१४.०१४ एवमुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारितेक्षणः

६.०१४.०१४ बभूव रामो दुर्धर्षो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्

६.०१४.०१५ संपीड्य च धनुर्घोरं कम्पयित्वा शरैर्जगत्

६.०१४.०१५ मुमोच विशिखानुग्रान् वज्राणीव शतक्रतुः

६.०१४.०१६ ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः

६.०१४.०१६ प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपन्नगम्

६.०१४.०१७ ततो वेगः समुद्रस्य सनक्रमकरो महान्

६.०१४.०१७ संबभूव महाघोरः समारुतरवस्तदा

६.०१४.०१८ महोर्मिमालाविततः शङ्खशुक्तिसमाकुलः

६.०१४.०१८ सधूमपरिवृत्तोर्मिः सहसाभून्महोदधिः

६.०१४.०१९ व्यथिताः पन्नगाश्चासन् दीप्तास्या दीप्तलोचनाः

६.०१४.०१९ दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः

६.०१४.०२० ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा

६.०१४.०२० विन्ध्यमन्दरसंकाशाः समुत्पेतुः सहस्रशः

६.०१४.०२१ आघूर्णिततरङ्गौघः संभ्रान्तोरगराक्षसः

६.०१४.०२१ उद्वर्तित महाग्राहः संवृत्तः सलिलाशयः

६.०१५.००१ ततो मध्यात्समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः

६.०१५.००१ उदयन् हि महाशैलान्मेरोरिव दिवाकरः

६.०१५.००१ पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रत्यदृश्यत

६.०१५.००२ स्निग्धवैदूर्यसंकाशो जाम्बूनदविभूषितः

६.०१५.००२ रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभेक्षणः

६.०१५.००३ सागरः समतिक्रम्य पूर्वमामन्त्र्य वीर्यवान्

६.०१५.००३ अब्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनम्

६.०१५.००४ पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघवः

६.०१५.००४ स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः

६.०१५.००५ तत्स्वभावो ममाप्येष यदगाधोऽहमप्लवः

६.०१५.००५ विकारस्तु भवेद्राध एतत्ते प्रवदाम्यहम्

६.०१५.००६ न कामान्न च लोभाद्वा न भयात्पार्थिवात्मज

६.०१५.००६ ग्राहनक्राकुलजलं स्तम्भयेयं कथं चन

६.०१५.००७ विधास्ये राम येनापि विषहिष्ये ह्यहं तथा

६.०१५.००७ ग्राहा न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति

६.०१५.००८ अयं सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः

६.०१५.००८ पित्रा दत्तवरः श्रीमान् प्रतिमो विश्वकर्मणः

६.०१५.००९ एष सेतुं महोत्साहः करोतु मयि वानरः

६.०१५.००९ तमहं धारयिष्यामि तथा ह्येष यथा पिता

६.०१५.०१० एवमुक्त्वोदधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्ततः

६.०१५.०१० अब्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलः

६.०१५.०११ अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णे वरुणालये

६.०१५.०११ पितुः सामर्थ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोदधिः

६.०१५.०१२ मम मातुर्वरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा

६.०१५.०१२ औरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा

६.०१५.०१३ न चाप्यहमनुक्तो वै प्रब्रूयामात्मनो गुणान्

६.०१५.०१३ काममद्यैव बध्नन्तु सेतुं वानरपुंगवाः

६.०१५.०१४ ततो निसृष्टरामेण सर्वतो हरियूथपाः

६.०१५.०१४ अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः

६.०१५.०१५ ते नगान्नगसंकाशाः शाखामृगगणर्षभाः

६.०१५.०१५ बभञ्जुर्वानरास्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्

६.०१५.०१६ ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैर्वंशैश्च वानराः

६.०१५.०१६ कुटजैरर्जुनैस्तालैस्तिकलैस्तिमिशैरपि

६.०१५.०१७ बिल्वकैः सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः

६.०१५.०१७ चूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन्

६.०१५.०१८ समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः

६.०१५.०१८ इन्द्रकेतूनिवोद्यम्य प्रजह्रुर्हरयस्तरून्

६.०१५.०१९ प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलमुद्धतम्

६.०१५.०१९ समुत्पतितमाकाशमपासर्पत्ततस्ततः

६.०१५.०२० दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम्

६.०१५.०२० नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः

६.०१५.०२१ शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यताम्

६.०१५.०२१ बभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन्महोदधौ

६.०१५.०२२ स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये

६.०१५.०२२ शुशुभे सुभगः श्रीमान् स्वातीपथ इवाम्बरे

६.०१५.०२३ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः

६.०१५.०२४ आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः

६.०१५.०२४ तमचिन्त्यमसह्यं च अद्भुतं लोमहर्षणम्

६.०१५.०२४ ददृशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबन्धनम्

६.०१५.०२५ तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम्

६.०१५.०२५ बध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः

६.०१५.०२६ विशालः सुकृतः श्रीमान् सुभूमिः सुसमाहितः

६.०१५.०२६ अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे